CIM 涉及到城市海量数据的汇聚,首先需要考虑城市海量数据的存储和处理问题,以上海中心为例,其BIM模型数据量高达250GB,三维构件数达300万个,而这一数据量到城市级别则将呈几何级别增长,且CIM 包含的数据要素种类更丰富,动态迭代速度更快、频率高,增长速度极快。其次,不同行业不同渠道的数据在格式和标准上有很大的不同。以BIM数据为例,尽管国际上有通用的IFC格式提供了不同软件数据转换的格式,但也会存在信息缺失的问题。已建成的CIM基础平台主要完成了广州中心城区现状城市三维信息建模工作,但仍停留在白模阶段,未达到BIM模型空间表达能力及数据丰富的水平。未真正反映城市现状的建筑物内外部一体化、地上地下一体化的信息模型。目前CIM的智慧城建最大障碍之一是BIM正向设计比率偏低。在应用广度方面,CIM基础平台应用范围局限在政府职能部门,对“新城建指导意见”中所指出的“城市体检、城市安全、智能建造、智慧市政、智慧社区、城市综合管理服务、政务服务、公共卫生、智慧交通”等领域的应用尚未有效开展。在底层国产化芯片、BIM 国产化平台、底层 CAD 软件、海量数据的存储等方面具有一定的技术短板。整体市场上BIM 基础软件集成及垂直应用型较多,缺少数据中台平台类企业。CIM相关的行业企业主要集中于智慧建设、智慧交通领域,在智慧城市管理服务、安全、生态环境、医疗等领域,缺少相应的承载类企业。推进过程中存在的机制障碍包括对于CIM 发展的计划、协调机制等的认识不足和执行力度不足;推进基于CIM的智慧应用缺乏资金预算,缺少人力、人才及技术支持,在一定程度上影响试点 CIM建设的推进进度和建设发展的路径。

国家“数字中国、智慧社会”战略要求的核心目标是增强国家治理能力,其基本建设单元是数字城市、智慧城市。根据艾瑞咨询2019年发布的《中国智慧城市发展报告》中的统计,我国智慧城市数量已经超过500个,居世界之最。从智慧城市建设项目的地域范围来看,华东、华北、华中南地区的项目数量占全国总量的近70%。

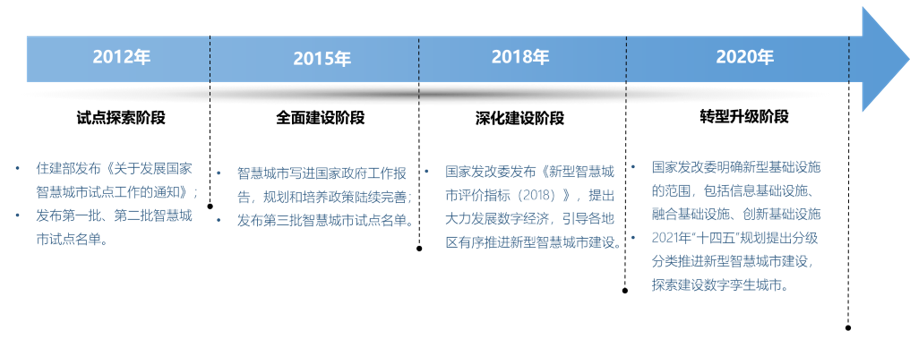

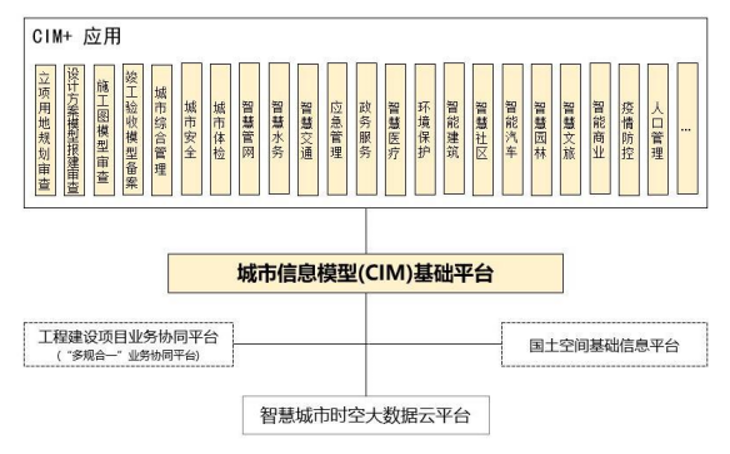

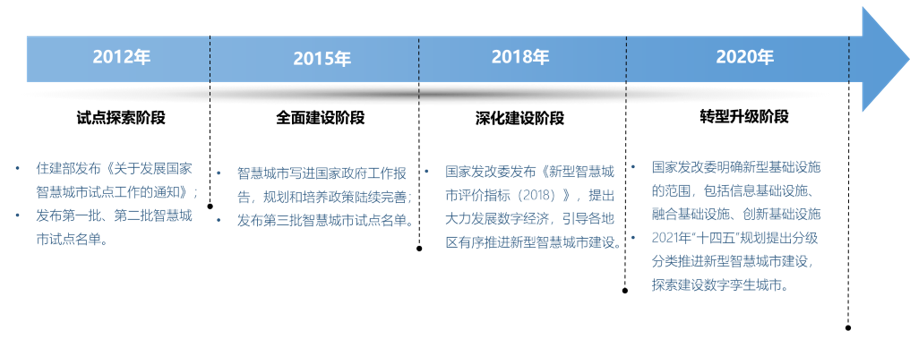

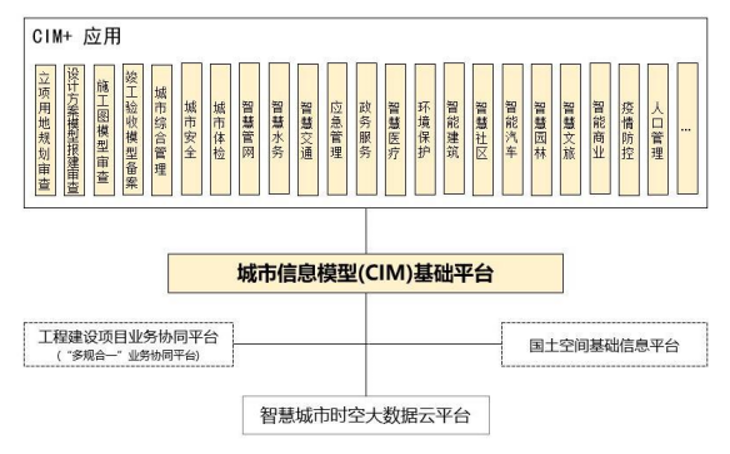

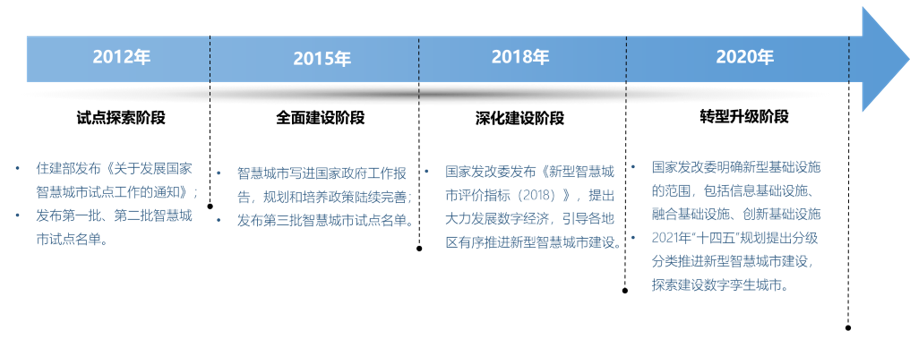

我国的智慧城市建设在经历了起步探索和落地实践的爆发阶段之后,正逐步进入理性升级转型阶段。包括从政策发布逐渐偏向具体的建设实施方案以及评价体系的研究,相关标准更关注具体技术应用和数据要求,建设实践强调智慧应用以及市级、省级、国家级集成应用。总体来讲,现阶段的智慧城市的建设更加注重操作性和实效性,基于CIM的“城市大脑” 或城市管理平台等正在被越来越多地提及。数字孪生理论应用在智慧城市建设中,衍生出“数字孪生城市”概念。2020年12月中国信息通信研究院发布的《数字孪生白皮书(2020年)》表示:“数字孪生”是一种发展新模式、一个转型的新路径、一股推动各行业深刻变革的新动力,而“数字孪生城市”不再只是一个创新理念和技术方案,而是新型智慧城市建设发展的必由之路和未来选择。在智慧城市的发展过程中不乏出现一些典型问题:模式规划不统一、信息流通性单一、智慧化程度不够等。在现有的一些智慧化城市建设过程中,很多智慧化项目只是作用于优化政府管理部门等方面,这种智慧化并不能深层次地去实现智慧城市的改革创新。智慧城市的发展需要结合“智慧化”理念和“数字孪生”技术,从城市的底层架构、运行方式、运转秩序等多个层面进行系统化和统一化的变革和创新。数字孪生是在实体城市的基础上,在虚拟世界形成一套平行的数字化成果,是 CIM 建设的基础。而CIM是智慧城市建设的重要技术支撑,是智慧城市跨多行业融合的数字底板。

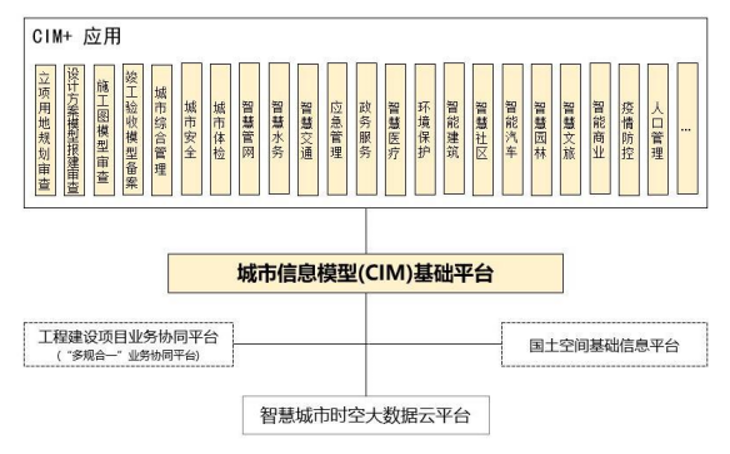

近几年,国内外学者针对CIM建设开展大量研究工作,从城市级CIM、园区级CIM两个层级探讨框架。当前,CIM 建设存在一定的“形象工程”“盲目建设”情况,建设内容大同小异,缺少针对性。很多城市的智慧建设包含多套城市数据系统,各系统却相对独立,由不同的城市管理部门负责,互不相通。这种重复建设并不能解决城市的智慧管理问题,也不能实现城市真正的智慧运行与智慧应用。CIM作为城市基础数据支撑,最大优势在于一定程度上支持各系统之间的数据相同,形成跨行业、跨部门、跨系统的数据集,从而支持数据集成应用。但如何突破CIM的集成能力、多源异构能力、数据存储和处理能力,如何承载一个城市的海量数据且保持其精细度,是CIM开发者们需要重视的问题。作为城市管理者,在CIM建设过程中必须考虑其后续的应用问题,而不是盲目的进行建设,或是只考虑其可视化能力,而忽略了平台背后各子系统数据的互通与协同应用能力。建设CIM基础平台是智慧城市建设的必修课,但CIM基础平台与各领域的智慧平台和城市现有信息化资源并行不悖,基于CIM基础平台将实现数据的充分融合汇聚,赋能于智慧城市的城市治理和社会治理。在CIM领域,我国自2018年以来发展迅速,已经形成了理论探索、软件研发、标准编制、实际项目落地同步进行的局面。总结试点成果问题,共同加快数字中国建设。